Imagine Your Unlimited Potential

| 創造人生 HOME | 年代別・目的別のサブ・プログラム→ | 創造人生 | のびのび親子 | 創造家族 | 創造世代 | 創造企業 | 創造コモンズ | 創造公園 | 健康創造 |

| HOME | 登録:個人情報はお聞きしません |

|  Imagine Your Unlimited Potential | ||

|

| |||

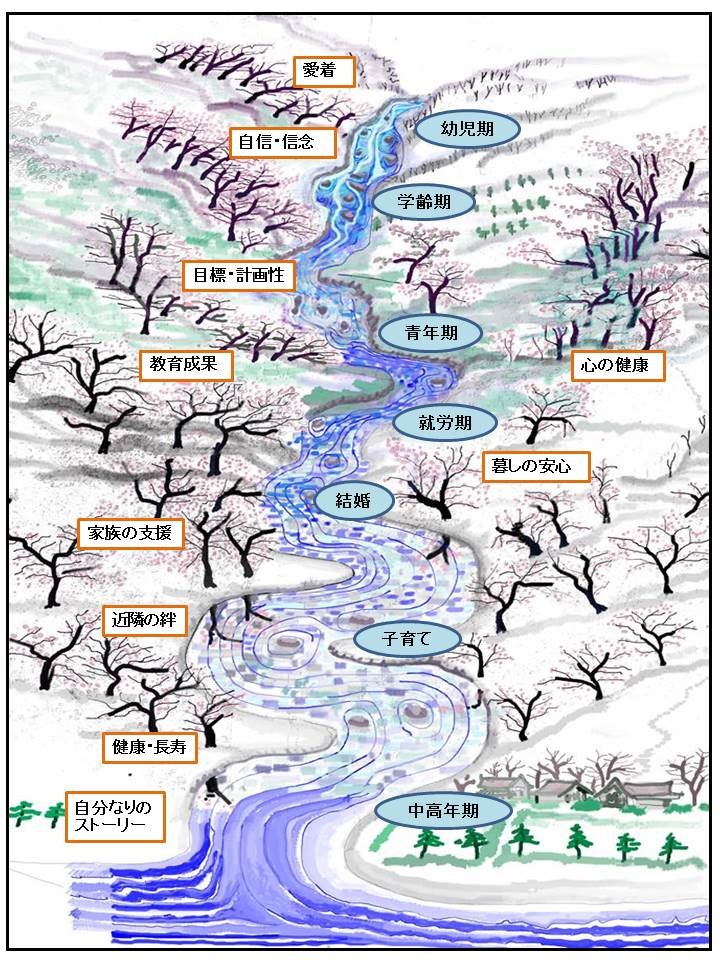

| 人生を川に喩えると、それぞれの年齢・局面に応じた急流やそれに伴うリスク(青で表記)があります。 一方、岸辺に咲く桜のように、リスクを予防し、克服する強み要因もあります。 その中でも、将来の人生のリスクの克服に特に重要な効果があるとされているものは、生涯発達心理学の研究により、赤色の枠で示したVirtue(徳)と呼ばれています. まず、あなたがもっとも困っているリスク(悩み)を下の表の第3列から一つ選び、それが生じた原因や将来への波及について見てみましょう: |

| 次のような三つの簡単なステップで、あなたが実際に直面している困りごとを例にとって、「創造人生」 を体験してください。

|

幼児期: 幼児期:  | , , , , , , , , , , , |

Step 1. あなたが、現在、最も困っている悩みごと、例えば、お子さんが不登校気味だとか、自分が、なかなか居場所が見つからない、とかを一つ選んでください。「創造人生」がこれまで見つけた、原因、それを解決する強み要因、などが分かります。

Step 2. 次に、あなたの、これまでの生活史を、質問表に沿ってご回答ください。約60の質問で約20分ほどで完了します。そうすると、あなたのこれまでの生活史・あなた自身が築き上げてきたアイデンティティー(個性)に応じた将来のリスクと強みのデータ分析による予測が5つの分野で表示されます。それだけでなく、どの要因を改善すれば、どれだけ各スコアが改善するかもわかります。あなたが最も優先的に取り組むべき課題と、身に着けるべき強みが分かります。

Step 3. あなた自身のこれまでの生活歴を自己診断により回答いただくとあなたにとって最適な強み要因の選び方などについて、アドバイスが受けられます。 あなたの氏名・メールアドレスなの個人を特定できる情報はお聞きしませんし、その他の情報もあなたの許諾なしに他の機関に引き渡されることは絶対にありません |

学齢期 学齢期 | , , , , , , , , , , , , |

青年期: 青年期:  | , , , , , |

仕事: 仕事:  | , , , , , , , , , |

暮らし: 暮らし:  | , , , , , , , , |

健康: 健康:  | , , , , , , , |

心の健康: 心の健康:  | , , , , |

家族の絆: 家族の絆:  | , , , , , , , , |

子育て: 子育て:  | , , , , , , , , , , |

友人・隣人: 友人・隣人:

| , 障がい, , , , , , |

近隣環境: 近隣環境:

| 近隣援け合い, , , |

| Service1: , | ||